イギリスのオモシロファクト!トップ 10

素晴らしい自然に囲まれ、興味深い歴史を持ち、世界中の異文化が混在し、多様性に富む国、イギリス。この国には楽しい「ファクト」がたくさんあり、海外からの訪問者を喜ばせたり驚かせたりする。そんなファクトのトップ10を紹介した、リスベス・ウォール氏の記事から抜粋。

(記事ソース:オンライン・ツアー・オペレーター「オーセンティック・ヨーロッパ」)

1. イギリス人は紅茶が大好き!毎日1億杯以上飲まれている

イギリス人は紅茶をたくさん飲むという固定観念は大袈裟でも嘘でもなく、国中で毎日約1億〜1億6,000万杯が飲まれているという調査結果がある。日本を含む世界の多くの国との違いは、イギリス人のおよそ98%がミルクティーを飲んでいることだ。

ちなみに、日本で人気の「ロイヤル・ミルクティー」は日本生まれで、イギリスには存在しない。

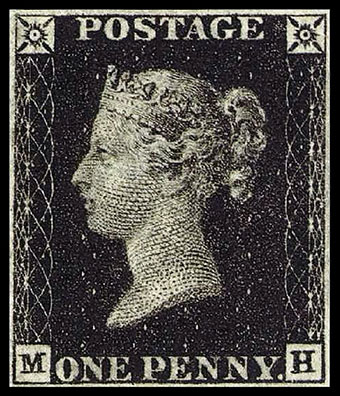

2. 切手の発祥国はイギリス

切手のシステムが導入されるまでは手動のスタンプやインクが使われており、手間と時間がかかることから手紙の送付には高い料金がかかっていた。しかし、1840年5月にイギリス初の切手(「ペニーブラック」と呼ばれ、ヴィクトリア女王が描かれている)が発行されてからは、安価に手紙を送れるようになり、手紙やはがき、クリスマスカードのやりとりが増えた。

3. パスポートを持っていなかった故エリザベス女王

在位70年の間に公務で100カ国以上を訪問したエリザベス女王。イギリス王室の他のメンバーも含め、世界中の誰もが自国を離れる際には必要となる身分証明書だが、女王だけは例外だった。なぜならイギリスのパスポートは女王の名前で発行されていたからだ。

チャールズ3世も王となった現在は、同様の理由でパスポートを保持していない。

4. 世界一のロングラン芝居

ロンドンの劇場街ウエストエンドにあるセント・マーチンズ劇場では、アガサ・クリスティーの『ネズミ捕り』が1952年から現在に至るまで上演を続けており、世界一のロングラン芝居としてギネスブックにも載っている。

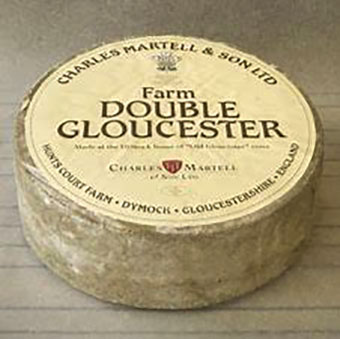

5. 「チーズ転がし」はスポーツである

え、なんだって?と思うかもしれないが、これもれっきとした事実。長い歴史を誇る(…とされる)由緒正しきこのスポーツは、毎年1度、春のバンクホリデーにグロースター州のクーパーズ・ヒルで開催される。

ルールは簡単。重量およそ3.2キロのダブルグロースターのホールチーズを丘の上から転がし、それを追いかけて急斜面を一番早く駆け降りた者(あるいは転がり落ちた者)が勝ちとなる。ヘルメットも被らず普段着での参加になるため、当然大きな危険を伴い、毎年のように負傷者を出している。勝者が得る賞品はもちろん、ホールのダブルグロースターチーズだ。

6. ピラミッドより古いストーンヘンジ

イギリス南部ソールズベリー近くに立つストーンヘンジは、世界で最も有名な先史時代の遺跡の一つ。青銅器時代に建てられたとされているが、ピラミッドよりもさらに古いことはあまり知られていない。遺跡は、祭祀場あるいは天文台だったなどいくつかの説があるが、未だ解明されていない。最初の石は紀元前3,000年前後に建てられた初期の直立巨石で、ストーン・サークルは新石器時代後期、紀元前2,500年ごろに建設された(らしい)。

7. ウェールズにはヨーロッパで一番長い名前を持つ街がある

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch(そのまま読んでも誰にも通じないとは思うが無理やりカタカナにすると「スランヴァイルプールグウィンギルゴゲリッヒルンドロブールスランティシリオゴゴゴッホ」)は、世界で最も長い名前を持つ街の一つ。英語綴りで58文字(ウェールズ語だと51文字)にものぼり、ヨーロッパに限れば確実に最長だ。英訳すると「St Mary’s Church in the Hollow of the White Hazel near a Rapid Whirlpool and the Church of St. Tysilio near the Red Cave」。

その長さはもとより、最後の「ゴゴゴッホ」のインパクトが強い上、途中で「L」が4つ続くというのも異例だろう。1869年に命名されたというが、いかにしてここまで長くなったのか…。どうやら鉄道がひかれたヴィクトリア朝時代に、観光客を呼び寄せるための策として冗談から発した宣伝戦略の一環だったらしい。

ちなみに、世界一長いとされるのは、ニュージーランドにあるマオリ語の丘の名称で、その数なんと85文字ということだ。

8. チキンティッカマサラはイングランドの国民食

「イギリス料理」といえば、多くの人はロースト・ディナーやフィッシュ・アンド・チップス、ステーキ・アンド・キドニー・パイなどを思い浮かべるのではないだろうか。

しかしながら、2001年に行われたある講演会で当時外務大臣であったロビン・クック氏が「チキンティッカマサラはイギリスの国民食である」と述べたことからこの考えが定着した。

チキンティッカマサラは、イギリス系アジア人の料理人(誰かなのかは不明)によって1960年代に考案され、以来今日に至るまでイギリスで最も人気の高いカレーの一つという地位を守り続けている。インドがかつてのイギリスの植民地であり、今でも強い関係を維持していることもその人気の秘密であることは間違いないだろう。

9. 1971年から禁止されている米国へのハギスの輸出

スコットランドのソウルフード(?)ともいえる「ハギス」は、羊の胃に羊の肝臓・心臓・肺、オートミール、スエット(腎臓あたりの脂)、だし汁、玉ねぎに、さまざまなスパイスを加えた詰めものだ。米国農務省によると、「肺を人間の食料とする目的で保存すべきではない」「羊の肺には細菌が含まれている可能性がある」ということで、食品の安全性を考慮した上での禁止となったようだ。

10. スコットランドのナショナル・アニマル(国獣)、それはユニコーン(一角獣)

スコットランド人が神話や伝説を愛することで知られることを考えると、ユニコーンのような実在しない生き物が彼らにとっては国獣であることも頷ける。

12世紀に国の象徴として初めて使用されたユニコーンの図柄だが、スコットランドの至るところで、金色の鎖に包まれたその姿を見つけることができる。

純粋さや無邪気さと同時に、男らしさと力を象徴するユニコーンは、最も強い動物であると信じられていた。また、ユニコーンの体に巻きついた鎖は、最強の動物でさえも飼いならすことができるスコットランドの王の力と強さを表しているとされる。